Article 19.1.1

La pratique IPSPL auprès des réfugiés et demandeurs d’asile

Depuis 2016, le groupe de médecine familiale universitaire du nord de Lanaudière (GMF-U) a déployé une clinique de soins de santé aux personnes réfugiées et demandeurs d’asile. Depuis ce temps, 540 patients ont été rencontrés par l’équipe. Cette clientèle vulnérable provient principalement de diverses régions de l’Afrique, d’Amérique du Sud et du Moyen-Orient. Dès l’introduction de cette clinique, l’implication des infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne IPSPL) a été sollicitée.

Le présent article traitera des nombreuses motivations à s’impliquer auprès des réfugiés, les différents rôles de l’IPSPL dans cette clinique, les partenaires impliqués, la trajectoire de notre patientèle et, enfin, les défis rencontrés.

LES MOTIVATIONS

Tout d’abord, le travail d’équipe constitue la pierre angulaire pour l’accompagnement des réfugiés qui reçoivent des soins de santé relevant des sphères biopsychosociales. Cela fait en sorte que les réfugiés peuvent bénéficier de l’expertise d’un large éventail de divers professionnels ou intervenants de santé. Ensuite, posséder une expertise et de nouvelles connaissances médicales de première ligne en santé mondiale permet de développer un transfert de connaissances fondé sur les meilleures pratiques en matière de prise en charge et de suivi de la clientèle immigrante. Ce transfert peut se faire auprès de cette dernière, mais aussi auprès de stagiaires IPSPL et de résidents en médecine familiale, ainsi que d’autres spécialistes de la santé. Enfin, un autre aspect très gratifiant relève du fait qu’en participant à la clinique des réfugiés et demandeurs d’asile, il devient concrètement possible d’avoir une vision des soins axée sur l’ouverture au monde.

LES RÔLES

Plusieurs rôles de pratique infirmière avancée sont mis de l’avant. Par exemple, l’IPSPL participe à la prise en charge et suivis de patients réfugiés de 0 à 100 ans, offre du sans-rendez-vous et suivis ponctuels pour les demandeurs d’asile. De plus, l’IPSPL est signataire d’une ordonnance collective appliquée par les infirmières du centre local de services communautaires (CLSC). L’IPSPL en collaboration avec l’équipe médicale s’occupe d’actualiser régulièrement l’ordonnance collective, notamment en faisant la révision selon les dernières mises à jour des données probantes en la matière. L’IPSPL se voit octroyer des gardes médicales, afin de recevoir des appels provenant des divers partenaires de prestations de soins de santé (CREDIL, CLSC, CISSS et la santé publique). Ces appels consistent principalement à discuter de la meilleure orientation, trajectoire ou conduite à tenir lorsque la clientèle immigrante présente un problème de santé physique ou psychosociale ou une anomalie aux examens paracliniques nécessitant une prise en charge plus rapide. Par ailleurs, à chaque clinique de réfugiés et demandeurs d’asile, une réunion multidisciplinaire a lieu avec les intervenants, afin de mieux préparer les rendez-vous des patients affichés à l’horaire du jour. D’autre part, cette réunion crée une opportunité de pouvoir échanger sur les cas plus complexes et, par la suite se concerter sur un plan d’action commun à appliquer. À cela s’ajoute le rôle d’enseignement aux stagiaires IPSPL, résidents en médecine familiale et autres professionnels de la santé. Finalement, œuvrer à cette clinique implique un temps non négligeable de travail administratif et d’amélioration continue de la qualité, c’est-à-dire de réviser et bonifier les processus ou trajectoires en place et ainsi assurer une pérennité saine.

LES PARTENAIRES

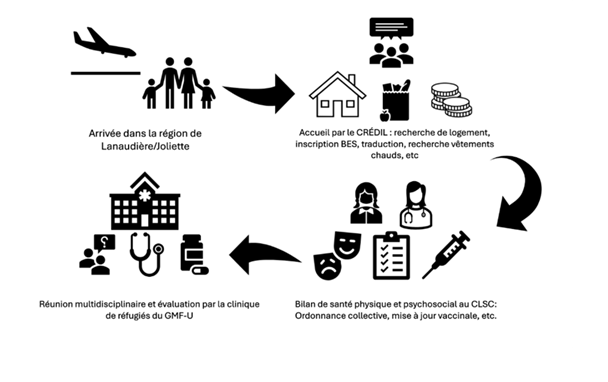

La trajectoire du patient est soigneusement envisagée, afin de faciliter son adaptation et d’optimiser les soins de santé qui lui seront apportés. Pour ce faire, nous exerçons avec nombre de partenaires précieux.

Le partenaire clé de la majorité de nos interventions se nomme le Comité régional d’éducation pour le développement international de Lanaudière (CRÉDIL). Cet organisme communautaire supporte de multiples façons l’adaptation et l’intégration, de même que la coordination de l’arrivée des réfugiés. Les intervenants en santé du CRÉDIL agissent également à titre de guide en accompagnant les patients dans les divers rouages du système de santé.

L’équipe de santé des réfugiés du CLSC composée de deux infirmières cliniciennes et d’une agente de relation humaine accueille les patients pour une première collecte de données et évaluation. Elle évalue les besoins de santé physique et psychosociale des patients en plus de procéder à un bilan paraclinique, une mise à jour du statut vaccinal et du bilan de santé préventif, le tout en concordance avec le plein champ d’expertise de l’infirmière clinicienne. À la suite de ces rencontres, l’infirmière clinicienne utilise une échelle de priorisation des plaintes, afin de déterminer le délai le plus opportun pour que le patient soit rencontré par les IPSPL ou médecins de famille.

LES PARTICULARITÉS DE LA PATIENTÈLE

Le premier étant le plus évident : la barrière de langue. L’IPSPL en soins aux réfugiés doit constamment adapter la façon de transmettre les soins ou de mener son entrevue avec les patients en fonction de cette barrière. Prévoir un temps de rendez-vous plus long, l’utilisation d’outil numérique comme des applications de traductions et le mime pour ne nommer que ces exemples.

La méconnaissance de l’organisation des soins québécois peut également constituer un défi pour les IPSPL qui souhaitent offrir des soins aux réfugiés. Rien n’est insurmontable, il s’agit seulement d’en être conscient. C’est pourquoi le CRÉDIL est un partenaire si précieux. Notre système de santé est parfois complexe pour nous, qui y sommes pourtant habitués. Alors, imaginez pour quelqu’un qui vient tout juste d’atterrir dans un nouveau pays et qui doit faire face à de nouveaux changements administratifs et culturels.

Il ne faudrait pas passer sous silence les expériences parfois traumatisantes qu’ont pu vivre les réfugiés durant leur parcours (séparations de leur famille, agressions, blessures, etc.). Celles-ci amènent parfois des délais dans l’établissement d’un lien thérapeutique ou une certaine méfiance vis-à-vis les fournisseurs de soins. Il importe que l’IPSPL qui souhaite offrir des soins aux réfugiés adopte une approche empreinte de patience et adaptée au rythme des patients en offrant par exemple plusieurs rendez-vous ou en déployant ses habiletés en approche familiale afin d’inclure des personnes de confiance dans le suivi de ce type de patients.

Finalement, selon la région d’origine du patient, il peut y avoir des défis de santé publique, comme la tuberculose. L’IPSPL assure souvent le pont entre le patient, la santé publique et les médecins spécialistes dans la gestion et l’organisation des trajectoires de soins pour ces cas bien précis.

UNE PENSÉE POUR L’AVENIR

La pratique IPSPL en soins de santé aux réfugiés et demandeurs d’asile est stimulante, pleine de défis et avant tout une expérience humaine enrichissante et valorisante. Notre souhait est que cette pratique s’étende davantage, propage une approche sécurisante, diminue les stigmas et favorise l’accessibilité aux soins pour cette patientèle qui fait déjà face à son lot de défis. Il est évident que les IPSPL par leur approche biopsychosociale sont les professionnels désignés pour cette clientèle. Lancez-vous !

Auteurs

Josée Gagnon, IPSPL, M. Sc., GMF-U du Nord de Lanaudière & Laurence Gour, IPSPL, M. Sc., GMF-U du Nord de Lanaudière

Citation (APA)

Gagnon, J., & Gour, L. (2025). La pratique IPSPL auprès des réfugiés et demandeurs d’asile. Revue de l’infirmière praticienne spécialisée du Québec, 19(1), 7–9. Association des infirmières praticiennes spécialisées du Québec (AIPSQ).