Édition 19.1.4

La gestion du temps et des priorités : un enjeu incontournable

Dans le contexte professionnel actuel des IPS, caractérisé par une forte pression de prise en charge, être occupé est souvent perçu comme un signe d’efficacité de succès. Dans un environnement de travail où la performance est félicitée, l’agenda des professionnels de la santé tels que des IPS peut rapidement se remplir. Cependant, une liste de tâches qui s’allonge sans fin peut devenir accablante et entrer en conflit avec sa capacité à offrir des soins de qualité. Cet article se veut une piste de réflexion sur l’organisation du travail au quotidien, ainsi que sur des astuces permettant de mieux gérer son temps, afin de maximiser sa productivité et sa performance au travail tout en préservant son énergie et en réduisant son stress.

La gestion du temps et des priorités est un défi majeur dans de nombreux secteurs dans le réseau de la santé, et les IPS n’y échappent pas. Cet enjeu peut engendrer du stress pour les professionnelles et enfreindre leur capacité à offrir des soins de qualité (Hall et al., 2016). Il est donc crucial de s’intéresser aux manières d’aider les IPS à mieux gérer le grand nombre de demandes. Cette réflexion s’inscrit dans un besoin exprimé par les IPS elles-mêmes, qui ont souligné l’importance d’améliorer leurs stratégies d’organisation au travail. Ce texte est un résumé d’un atelier conçu à la demande de gestionnaires du CISSS de la Montérégie-Est, visant à fournir des moyens aux IPS pour surmonter ces défis. Cet article explorera d’abord des causes possibles du stress lié à la gestion du temps selon la perspective de Sonia Lupien, PhD., puis quatre outils concrets vous seront proposés pour mieux organiser ses priorités.

Stress au travail : une problématique au niveau organisationnel

Le stress au travail peut être étroitement lié à l’organisation de son horaire. En effet, le manque de temps et la difficulté à structurer ses tâches sont des causes fréquentes du stress au travail (Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail, 2023). Dans son plus récent livre (2023), Sonia Lupien identifie deux éléments du quotidien qui contribuent particulièrement à cette pression: l’attention fragmentée et l’esprit de ruche.

L’attention fragmentée : un obstacle à la productivité

Premièrement, l’attention fragmentée se caractérise par les interruptions fréquentes et les transitions répétées entre différentes tâches, ce qui altère l’état de concentration nécessaire pour accomplir un travail de manière optimale (Lupien, 2023). Le multitâche en est un exemple typique. Les interruptions peuvent ressembler à un changement de fenêtre sur son ordinateur, la prise d’un appel, une conversation avec un collègue, la pause-café, le dîner à son bureau, etc. Il est essentiel de prendre conscience de l’impact de l’attention fragmentée au travail, car elle peut entraîner les conséquences suivantes :

D’abord, l’attention fragmentée influence le niveau de traitement de l’information. Lorsque nous effectuons plusieurs tâches simultanément, le traitement de l’information reste en surface, contrairement aux périodes où notre attention est focalisée sur une seule tâche de manière soutenue. Cela peut entraîner une plus faible capacité d’analyse de l’information et une moins bonne performance à la tâche (Hari, 2023). De plus, les interruptions représentent une perte de temps significative : il est estimé qu’il faut environ 23 minutes pour retrouver une concentration optimale après interruption (Mark et al., 2008).

C’est donc pour cette raison que l’attention fragmentée exacerbe la perception du manque de temps pour accomplir ses tâches et contribue au stress au travail (Mark et al., 2008). Il est donc important de rester vigilant face au nombre d’interruptions dans notre journée de travail et de tenter de les minimiser.

L’esprit de ruche : une pression invisible

Deuxièmement, l’esprit de ruche est un concept pouvant expliquer notre propension à rester en communication constante avec nos collègues, clients ou employés (Newport, 2016). Le terme « esprit de ruche » provient de l’image d’une ruche où une multitude d’abeilles se déplacent rapidement autour de la ruche, donnant une impression d’affairement incessant et de travail acharné (Lupien, 2023).

Dans le contexte de travail actuel, le fait de rester en contact avec ses collègues, notamment en répondant aux courriels, aux messages Teams et aux appels, renforce l’image d’un travailleur actif et occupé. Au fil du temps, l’esprit de ruche crée une culture où la réactivité est valorisée. Répondre rapidement aux courriels et messages instantanés donne l’impression d’être productif, tout en instaurant une attente implicite de réponse immédiate. Ce phénomène peut générer une pression collective difficile à enrayer (Lupien, 2023).

Plusieurs facteurs expliquent cette dynamique. D’une part, répondre à un message est souvent perçu comme une tâche plus accessible que des activités exigeantes, comme la rédaction ou l’analyse. D’autre part, chaque interaction procure un sentiment d’efficacité immédiat, renforçant cette habitude (Newport, 2016).

Pourtant, il faut prendre conscience que toute interruption brise la concentration portée sur la tâche. L’esprit de ruche est donc un propulseur de l’attention fragmentée au sein d’une équipe. En effet, lorsqu’il devient commun pour les membres d’une équipe de se faire interrompre pour répondre à des demandes diverses, l’attention fragmentée est nécessairement augmentée.

À long terme, cela a pour effet que les membres de l’équipe manquent de temps pour accomplir leurs tâches qui nécessitent un haut niveau de concentration, ce qui peut entraîner des enjeux d’organisation au travail et du stress.

Selon Lupien (2023), il est préférable de décourager l’esprit de ruche dans les équipes, permettant ainsi aux membres de se sentir à l’aise de prendre des périodes de travail ininterrompues dans leurs journées. Ainsi, le travail est plus productif et la liste de tâches diminue, réduisant le stress et la fatigue simultanément.

Outils pour s’aider à optimiser son organisation au travail et réduire le stress

Vous caractérisez-vous comme une personne occupée ? Avant de se lancer dans les outils concrets, voici une explication possible au constant sentiment d’urgence qui habite bien des travailleurs de nos jours.

Zhu et ses collègues (2018) proposent que vous ayez peut-être tendance à vous concentrer davantage sur l’urgence (le temps et l’impact à court terme) par rapport à l’importance (les résultats et l’impact à plus long terme). Ces auteurs ont tenté de comprendre pourquoi le caractère urgent d’une tâche vient souvent entraver la gestion du temps et des priorités. Ils ont ainsi défini le concept du « simple effet d’urgence » ( The Mere Urgency Effect, Zhu et al., 2018).

Il s’agit du phénomène par lequel une tâche urgente est privilégiée à une tâche importante, même lorsqu’il y a des raisons logiques de s’attarder à la tâche importante. Cet effet est expliqué par la différence d’attention entre le temps et le résultat. L’humain a tendance à se concentrer davantage sur la tâche qui doit être rendue le plus rapidement dans le temps par rapport à la tâche qui apporterait un résultat plus important (Zhu et al., 2018). Ainsi, il est crucial de comprendre qu’il est naturel de favoriser les tâches urgentes à celles importantes. Toutefois, il est possible de consciemment changer sa priorisation des tâches pour obtenir de meilleurs résultats et optimiser son organisation au travail.

Plusieurs outils peuvent contribuer à réduire le stress au travail.

La Matrice de Eisenhower

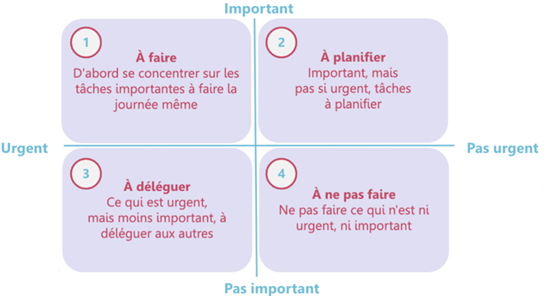

D’abord, la Matrice de Eisenhower (popularisée dans le livre de Covey, 1991) permet de classer les tâches en fonction de leur niveau d’importance et d’urgence.

D'une part, une tâche urgente est liée à la notion de temps (un délai court) et nécessite une action immédiate. L’impact est visible à court terme (p. ex. un rapport à remettre demain, une gestion de crise, un danger imminent, etc.). D’autre part, une tâche importante est liée aux résultats; elle permet de contribuer à une mission, une valeur et/ou un objectif. L’impact est visible à plus long terme (p. ex. compléter une formation, rechercher une collaboration pour un prochain projet, se préparer pour une rencontre la semaine prochaine, etc.).

L’outil (figure 1) est séparé en quatre quadrants et est structuré sur un axe d’importance (résultats importants ou non) et un axe d’urgence (délai court ou non; Covey, 1991) :

Figure 1. La Matrice de Eisenhower. Adaptée par les autrices, libre de droits.

Selon Covey (1991), la matrice s’utilise de cette manière :

- Important et urgent (à faire) : ce quadrant comprend les tâches à faire en priorité. Bien qu’il regroupe les tâches les plus pertinentes à court terme, il n’est pas optimal de se concentrer uniquement sur celles-ci. En effet, cette planification du temps consisterait à de la gestion de crise où une personne serait constamment en train de réagir à la prochaine tâche obligatoire, plutôt que d’avoir du contrôle sur celle-ci. Par exemple, les projets avec une échéance rapprochée et la gestion d’enjeux à impact imminent sont des tâches importantes et urgentes.

- Important, mais pas urgent (à planifier) : ce quadrant comprend les tâches à planifier. En effet, puisque l’impact de ses tâches est visible à plus long terme, il peut être moins attrayant d’y accorder du temps. C’est pour cette raison que la planification du moment où la tâche sera faite est primordiale pour ne pas la délaisser. Si l’on n’accorde pas de temps à ce type de tâches, elles deviendront urgentes et importantes éventuellement. La réalisation de ce type de tâche est cruciale pour une bonne qualité de vie et nécessite plus d’initiative et de proactivité. Il s’agit de l’endroit le plus productif où accorder son temps. Par exemple, les tâches liées à l’apprentissage (formation, mise à jour des connaissances), le réseautage (rechercher de nouvelles opportunités, développer des relations), la planification (identifier le niveau d’importance et d’urgence de ses tâches) sont importantes, mais non urgentes.

- Urgent, mais pas important (à déléguer) : ce quadrant comprend les tâches à déléguer. Bien que l’aspect urgent de ses tâches puisse mobiliser l’attention et donner l’impression que la tâche devrait être effectuée maintenant, il ne s’agit pas de tâches importantes. Ce type de tâches est souvent basé sur les attentes et les besoins d’autres personnes. Il n’est pas toujours possible de déléguer ces tâches, mais il est parfois possible de faire des compromis (p. ex. séparer la tâche avec quelqu’un, demander à un collègue de résumer une rencontre pour éviter d’y assister, etc.). Par exemple, certaines communications et rencontres (surtout celles sans but précis) ainsi que la rétroaction sur le travail d’un collègue constituent des tâches urgentes, mais non importantes.

- Pas urgent et pas important (à ne pas faire) : ce quadrant comprend les tâches à ne pas faire ou à refuser. Il permet d’identifier les activités inutiles qui utilisent du temps non nécessaire. Par exemple, gérer les courriels en copie conforme (cc), lire des messages Teams qui ne nous concernent pas et être perfectionniste sur des tâches à faible impact sont des tâches non urgentes et non importantes.

Plusieurs défis et astuces sont possibles quant à l’utilisation de la matrice.

Concernant les défis, il est possible d’avoir tendance à :

- Surestimer l’urgence et l’importance des tâches. Il est donc essentiel de prendre le temps de questionner si la tâche est réellement importante et/ou urgente au sens de la Matrice;

- Sous-estimer le temps, les ressources nécessaires et les facteurs externes qui peuvent influencer le temps nécessaire à réaliser une tâche (p. ex. nouvelle urgence, niveau d’énergie, interruption d’un collègue, panne d’électricité);

- Accorder trop de temps et placer trop de tâches au premier quadrant (important et urgent), ce qui peut mener à l’épuisement, et;

- Accorder trop peu de temps aux tâches du quadrant 2 (important, non urgent).

Concernant ces défis, des astuces sont possibles, il est conseillé de :

1.Revoir régulièrement les tâches et ajuster les cadrans au besoin (p. ex. une tâche importante et non urgente peut devenir une tâche importante et urgente si elle n’est pas planifiée);

- Estimer les tâches de manière réaliste en prévoyant du temps supplémentaire pour pallier les imprévus;

- Être prêt à refuser des tâches ou à les déléguer si elles se retrouvent dans les quadrants 3 et 4, et

- Définir des objectifs SMART, surtout pour les tâches du second quadrant.

Les objectifs SMART

Les objectifs SMART servent à clarifier les tâches à faire (p. ex. les notes de suivi) afin d’en faciliter l’accomplissement (Doran, 1981). Ils peuvent notamment être utilisés pour les tâches qui nécessitent un haut niveau d’énergie, d’engagement cognitif et/ou de concentration. Par exemple, certaines tâches du cadran 2 qui sont souvent repoussées à plus tard pourraient faire l’objet d’un objectif SMART. Pour qu’un objectif soit SMART, il doit être :

- Spécifique : une action est déterminée (p. ex. rédiger, donner, participer, organiser, etc.).

- Mesurable : possibilité de quantifier ou d’observer les résultats (p. ex. quantité de notes de suivi, nombre d’articles à lire, etc.).

- Atteignable : représente un certain défi, mais réalisable (p. ex. faire un certain nombre de notes de suivi, lire un certain nombre de pages et non un livre au complet, etc.).

- Réaliste : prends en compte les contraintes et les ressources disponibles (p. ex. compléter une lecture dans une journée où nous avons du temps pour le faire).

- Temporellement défini : respecte une date ou un échéancier (p. ex. d'ici la fin de la journée ou de la semaine).

Ainsi, un objectif SMART typique pour une IPS, selon la méthode de Doran (1981) pourrait être : rédiger les notes de suivi pour quatre usagers d’ici la prochaine heure.

Le travail profond

Le travail profond, aussi appelé temps libéré prévisible (Lupien, 2023), est une méthode de travail qui permet de s’adapter au type de tâche à faire. Il est pertinent pour des tâches plus exigeantes, qui demandent un fort engagement cognitif (p. ex. lire, rédiger, rechercher, etc.) par rapport à des tâches de surfaces (p. ex. répondre à des courriels, à des messages Teams, assister à une rencontre qui présente des mises à jour, etc.). Ces deux types de tâches font partie du travail, toutefois, il n’est pas pertinent de les réaliser de la même manière.

Ainsi, pour les tâches plus exigeantes et pour faire du travail profond, il est nécessaire d’éliminer les distractions (courriels, clavardage et autres interruptions) et seulement laisser une réelle urgence interrompre notre travail. Durant cette période, il est suggéré de se concentrer sur une seule tâche, durant une durée déterminée.

Cette méthode tend à réduire le stress et à augmenter la productivité. La productivité consiste à travailler sur une seule tâche de manière approfondie (plus propice pour les tâches exigeantes), par rapport à l’efficacité où plusieurs tâches sont accomplies dans un court délai (plus propice pour le travail de surface). En effet, lorsque l’on se concentre sur une seule tâche, sans fragmenter son attention, on peut concrètement voir la tâche avancer, ce qui peut diminuer le stress.

La technique Pomodoro

La technique Pomodoro est une technique de gestion du temps qui permet de favoriser le travail profond. D’ailleurs, la méthode a été créée par un Italien (Francesco Cirillo) dans les années 80. Cirillo utilisait une minuterie de cuisine en forme de tomate; c’est pour cette raison qu’il a intitulé la méthode « Pomodoro » qui signifie « tomate » en italien !

Pour utiliser la méthode de Cirilllo, il faut :

- Choisir une tâche;

- Régler une minuterie pour le délai de votre choix (15 à 50 minutes maximum);

- Travailler jusqu’à la fin de la minuterie sur la tâche choisie, sans faire autre chose que cette tâche (p. ex. courriels, textos, remplir sa bouteille d’eau, etc.)

- Cocher l’item sur votre liste de chose à faire;

- Prendre une pause de 3 à 10 minutes, et

- Recommencer les étapes 1 à 5.

Durant la minuterie, il est normal de penser à autre chose que la tâche prévue. Pour éviter d’interrompre votre travail et fragmenter votre attention, vous pouvez prendre le temps d’évaluer le niveau d’urgence de cette tâche en vous demandant si celle-ci peut attendre la fin de votre minuterie (Cirillo, 2018). Ainsi, si cette tâche ne peut pas attendre la fin de votre minuterie, faites-la. Sinon, notez la tâche sur un papier pour ne pas l’oublier. Gardez en tête que, si vous interrompez votre tâche initiale pour aller en faire une autre, votre attention se fragmente et cela a un coût sur votre productivité (Mark, 2018).

Plusieurs bénéfices sont liés à la méthode Pomodoro :

À court terme, cette méthode permet de créer un début et une fin au travail, elle augmente l’engagement envers la tâche et elle augmente le sentiment d’efficacité personnelle (c.-à-d. croire que l’on est capable de réaliser des performances; Bandura, 2019).

À long terme, la méthode permet d’augmenter la capacité à planifier et est liée à moins d’émotions négatives associées à la tâche (Cirillo, 2018).

Conclusion

En somme, la gestion du temps et des priorités est un défi pour de nombreux travailleurs, et les IPS n’en font pas l’exception. Plusieurs raisons expliquent les enjeux liés à la gestion du temps et des priorités. On y retrouve notamment le stress au travail qui peut être causé par l’attention fragmentée et l’esprit de ruche. Pour nous aider à faire face à ces obstacles, quatre outils ont été proposés : la Matrice d’Eisenhower, les objectifs SMART, le travail en profondeur et la méthode Pomodoro. C’est maintenant à chacun de faire l’essai de ces stratégies, et d’en adapter l’usage à sa propre réalité professionnelle.

Références

Bandura, A. (2019). Auto-efficacité: comment le sentiment d'efficacité personnelle influence notre qualité de vie. De Boeck Supérieur.

Cirillo, F. (2018). The Pomodoro technique: The acclaimed time-management system that has transformed how we work. Crown Currency.

Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail. (2023). Stress en milieu de travail – Généralités. https://www.cchst.ca/oshanswers/psychosocial/stress.pdf

Covey, S. R. (1991). The 7 habits of highly effective people. Simon & Schuster.

Doran. G. T. (1981). There is a S.M.A.R.T way to write management's goals and objectives. Management Review, 70, 35-36. https://community.mis.temple.edu/mis0855002fall2015/files/2015/10/S.M.A.R.T-Way-Management-Review.pdfHall, L. H., Johnson, J., Watt, I., Tsipa, A. et O'Connor, D. B. (2016). Healthcare staff wellbeing, burnout, and patient safety: A systematic review. PloS one, 11(7), e0159015. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0159015

Hari, J. (2023). Stolen focus: Why you can't pay attention-and how to think deeply again. Crown.

Kennedy, D. R. et Porter, A. L. (2022). The illusion of urgency. American Journal of Pharmaceutical Education, 86(7), 8914.https://doi.org/10.5688/ajpe8914

Lupien, S. et Allemand, S. (2023). Le stress au travail vs le stress du travail. Éditions Va Savoir.

Mark, G., Gudith, D. et Klocke, U. (2008). The cost of interrupted work: more speed and stress. Dans Proceedings of the SIGCHI conference on Human Factors in Computing Systems, 107-110. https://doi.org/10.1145/1357054.1357072

Newport, C. (2016). Deep Work: Rules for focused success in a distracted world. Grand Central Publishing.

Zhu, M., Yang, Y. et Hsee, C. K. (2018). The mere urgency effect. Journal of Consumer Research, 45(3), 673-690. https://doi.org/10.1093/jcr/ucy008

Auteures

Florence Legris, M. Sc. Candidate au doctorat en psychologie du travail et des organisations, Université de Montréal, & Vickie Bergeron, B. Sc. Candidate au doctorat en psychologie du travail et des organisations, Université de Montréal

Citation (APA)

Legris, F., & Bergeron, V. (2025). La gestion du temps et des priorités : un enjeu incontournable. Revue de l’infirmière praticienne spécialisée du Québec, 19(1), 39–45. Association des infirmières praticiennes spécialisées du Québec (AIPSQ).