Édition 19.1.5

La Banque d’interprètes du réseau de la santé et des services sociaux et l’Interprétariat linguistique et culturel en soins de santé

Enjeux, bonnes pratiques et ressources disponibles pour les intervenants du RSSS

L’accessibilité linguistique dans les services de santé est désormais reconnue comme un enjeu essentiel à la qualité des soins. L’utilisation d’un interprète professionnel, plutôt qu’informel, et le choix du mode d’intervention (en présence ou à distance) influencent significativement l’efficacité de la communication et la relation thérapeutique. Une collaboration réussie repose sur l’adoption de bonnes pratiques et sur la formation continue des professionnels. La Banque d’interprètes du réseau de la santé et des services sociaux, encore peu connue, représente une ressource stratégique en offrant des services linguistiques de qualité, assurés par des interprètes spécifiquement formés pour le domaine de la santé. Elle contribue ainsi à des soins plus équitables, inclusifs et sécuritaires.

Introduction

Au cours des dernières années, le portrait démographique du Québec a connu un changement marqué par une croissance importante de l’immigration, notamment dans les régions où les opportunités d’emploi sont plus grandes. Par exemple, entre 2018 et 2022, on rapporte une croissance de 265% pour la catégorie Travailleurs temporaires étrangers (MIFI, 2024) et de 102% pour la catégorie Demandeurs d’asile (IRCC, 2025). Ce changement démographique a amené une plus grande diversité linguistique et culturelle, visible également dans le Réseau de la santé et des services sociaux (RSSS). Les établissements doivent désormais composer avec cette pluralité culturelle et linguistique et adapter les services.

Bien que la Loi 14 ait modifié la Charte de la langue française (CLF) en introduisant le devoir d’exemplarité de l’État quant à l’usage du français, les dispositions permettant l’usage d’une autre langue lorsque la santé l’exige ont été maintenues (MSSS, 2024). Ainsi, un usager du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) qui déclare ne pas comprendre le français peut recevoir des soins et services dans sa langue d’usage. Cette mesure vise à garantir des soins sécuritaires et de qualité, conformément aux articles 2.7 et 8 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSS, L.R.Q., c. S-4.2). Dans ce contexte, le recours à des services d’interprétariat linguistique et culturel constitue une exigence à la fois éthique et clinique. Or, ce service demeure encore méconnu ou mal intégré dans les pratiques courantes.

Cet article vise à bonifier les connaissances des professionnels de la santé sur les bonnes pratiques en interprétariat, à présenter les avantages et inconvénients associés aux différentes modalités d’interprétation dans un contexte de ressources budgétaires limitées et à faire connaître les services offerts par la Banque d’interprètes du réseau de la santé et services sociaux (BI du RSSS).

Le recours à l’interprétariat en milieu de soins

Définition et types d’interprétariat

Interprète professionnel versus informel - avantages et inconvénients

Dans le domaine social ou public, le rôle de l’interprète communautaire est de faciliter la communication entre deux interlocuteurs ne partageant pas la même langue. Cet interprète peut être professionnel ou informel.

L’interprète professionnel ou formel a reçu une formation spécialisée en interprétation et possède une expérience reconnue dans le domaine.

L’interprète informel peut être un membre ou un ami de la famille, un employé bilingue de l’institution, un bénévole d’un organisme communautaire ou même, parfois, une personne présente dans la salle d’attente.

Chacune de ces options présente des avantages et des inconvénients tels que détaillés dans les orientations du MSSS en matière d’interprétariat (MSSS, 2018) ainsi que dans le Rapport d’ETMI publié par Briand-Lamarche et Guériton (2017). Pour aider le professionnel à choisir le type d’interprète le plus pertinent selon le contexte, un résumé comparatif de ces avantages et inconvénients est présenté dans le tableau 1.

Tableau 1 : Résumé des avantages et inconvénients selon le type d’interprète (Briand-Lamarche et Guériton 2017; MSSS, 2018)

|

Interprète professionnel ou formel |

Interprète informel |

|

Avantages : - Assurer une interprétation de qualité, sécuritaire et confidentielle - Connaissance de la culture du pays d’accueil - Établir une relation de confiance triangulaire entre le professionnel, l'interprète et le patient - Fortement recommandé pour les situations suivantes :

Inconvénients : - Coûts élevés - Disponibilité pas toujours assurée en situation d’urgence Note : les usagers semblent préférer le recours à un interprète formel. |

Avantages : - Disponibilité - Pas de coûts apparents pour l’institution - Connaissance de la culture de l’usager si c’est un proche (membre de la famille ou ami) Inconvénients : - Bris de confidentialité - Erreurs d’interprétation - Distorsion /modification du message (tabous, autocensure, émotivité, etc.) - Inversion des rôles familiaux - Surestimation de ses propres compétences linguistiques (dans le cas d’un employé bilingue de l’institution)

Note : le recours à une personne d’âge mineure est à proscrire. |

Interprète linguistique versus culturel

Dans le domaine de la santé, le rôle attendu de l’interprète est celui de l’agent linguistique, neutre, sans interférence dans le discours. Or, la littérature démontre que l’interprète peut être amené, lors d’une intervention, à jouer un rôle d’agent culturel, qui connaît la culture du patient et celle du pays hôte, pour dissiper des incompréhensions et éviter des erreurs médicales Briand-Lamarche et Guériton (2017).

- Comme le recommandent Briand-Lamarche et Guériton (2017), il est nécessaire de clarifier le rôle de l’interprète avant l’intervention afin de favoriser la collaboration, la confiance, le respect et la reconnaissance des responsabilités de chacun.

Modalités d’interprétation : avantages et inconvénients

Le service d’interprétation peut être offert en présentiel (interprète sur le lieu de l’intervention) ou à distance (interprète par téléphone ou par vidéoconférence). Les avantages et les inconvénients de chacune de ces modalités ont été rapportés dans les orientations du MSSS en matière d’interprétariat (MSSS, 2018) ainsi que dans le Rapport d’ETMI de Briand-Lamarche et Guériton (2017). On peut les résumer ainsi :

- L’Interprétation en présentiel convient tout particulièrement pour une intervention sur un sujet sensible, pour assurer la confidentialité et pour une situation où le langage non verbal est important. L’inconvénient majeur est la disponibilité incertaine, notamment en cas d’urgence, et le coût plus élevé comparativement à l’autre modalité.

- L’Interprétation à distance par vidéoconférence constitue une bonne alternative à l’interprétariat en présentiel dans le cas où il y a de grandes distances à parcourir pour l'interprète et pour des langues plus rares pour lesquelles il est plus difficile de trouver un interprète localement. Il s’agit aussi d’une modalité plus économique et plus écologique. L’inconvénient réside dans la nécessité de disposer d’un équipement informatique adéquat, d’un accès à Internet fiable ainsi que d’un soutien technique en cas de besoin.

- L’Interprétation à distance par téléphone est utile en situation d’urgence ou en région éloignée. Elle peut toutefois nuire à la dynamique relationnelle entre le personnel soignant, l’interprète et le patient en raison de la perte d’information non verbale et possiblement de la qualité de la télécommunication.

Un Guide de planification et de pratique de l’entretien interprété à distance dans les services publics a été produit par René de Cotret et al. (2020 a) avec 10 recommandations sur la planification et la gestion du service à distance et 25 recommandations pour réussir une intervention avec cette modalité de service. Un aide-mémoire, résumant ces 25 recommandations, est disponible sur la page web de la BI du RSSS (BI du RSSS, 2024)

Autres enjeux liés à l’interprétariat dans les soins de santé

D’autres enjeux ont été rapportés dans le Rapport d’ETMI de Briand-Lamarche et Guériton (2017) qu’on peut résumer ci-dessous :

- L’usage de termes spécialisés, de phrases longues ou complexes peut amener à la déformation du message même avec un interprète professionnel. Utiliser des phrases simples et courtes permet à l’interprète de traduire fidèlement.

- La concordance du genre est importante dans certaines cultures pour faciliter la communication et pour préserver l’intégrité et l’intimité de l’usager dans certaines situations.

- En cas de refus d’un interprète (professionnel ou informel) par l’usager, il est important de comprendre les raisons, instaurer la confiance, et l’informer que le service d’un interprète professionnel est gratuit et confidentiel

Outils et bonnes pratiques pour collaborer avec un interprète

Dans un contexte clinique, la collaboration efficace avec un interprète est essentielle pour assurer la qualité des soins, garantir la sécurité de l’usager et respecter les normes professionnelles et éthiques. La formation continue des intervenants est fortement recommandée à cet effet (MSSS, 2018). Cette section présente quelques outils pour atteindre ces objectifs.

Stratégies pour une communication efficace avec un interprète

Un aide-mémoire à l’intention des professionnels de la santé pour travailler efficacement avec un interprète, s'inspirant des travaux de Bourque (2004), est disponible sur la page web de la BI du RSSS (BI du RSSS, 2024).

Par ailleurs, dans un contexte d’intervention où la communication interculturelle constitue un défi supplémentaire, l’interprète doit savoir prendre sa place pour favoriser les échanges et établir le lien de confiance entre le professionnel et son patient. En se basant sur une revue critique de la littérature, les auteurs René de Cotret et al. (2020 b) cernent deux défis et proposent sept stratégies pour améliorer la collaboration triangulaire.

- Défi 1 : Reconnaître le rôle de l’interprète.

Stratégie no1 : Reconnaître et utiliser les concepts des postures (Leanza , 2005) et des positionnements (René de Cotret et al. 2021) de l’interprète.

Les quatre postures identifiées sont : 1) l’agent linguistique qui a le rôle de base d’interpréter fidèlement le discours, 2) l’agent d’intégration qui peut accompagner le patient en lui indiquant les ressources du milieu (rôle joué surtout dans le milieu communautaire), 3) l’agent du système qui va favoriser le discours biomédical et est considéré comme un allié de l’institution et 4) l’agent du monde vécu qui informera des éléments socioculturels pertinents pour l’intervention.

Les quatre positionnements identifiés sont : 1) le positionnement actif dans lequel l’interprète utilise les meilleurs moyens pour transmettre l’information (tout interpréter, demander des clarifications, préciser une notion culturelle, etc.), 2) le positionnement hyperactif, antithèse de l’actif, dans lequel l’interprète a tendance à prendre trop de place dans l’intervention et peut se substituer par moment à l’intervenant, 3) dans le positionnement proactif, l’interprète est attentif au monde affectif des interlocuteurs. Empathique, vigilant, neutre et centré sur son rôle, il est en mesure de prévoir et de minimiser de possibles tensions entre les interlocuteurs. Son influence est sur les aspects internes alors que le positionnement de l’actif exerce une influence sur les aspects observables de l’intervention, et 4) dans le positionnement réactif, l’interprète aura tendance à se montrer familier en voulant créer des liens, ne pas maitriser ses émotions et prendre parti pour un des interlocuteurs.

- En comprenant plus précisément la manière dont l’interprète se positionne au cours de l’intervention, le professionnel pourra lui accorder une plus grande confiance et lui exprimer efficacement ses inconforts, consolidant ainsi leur collaboration.

- Défi 2 : Reconnaître les différentes situations de communication pour favoriser une meilleure collaboration :

Avant l’intervention :

- Stratégie no2 : Transmettre toutes les informations pertinentes à l’interprète dans la demande de service lui permettant ainsi de mieux se préparer.

- Stratégie no3 : Prévoir un petit moment pour informer l’interprète des attentes du professionnel, des objectifs de l’intervention et de l’historique du patient.

Durant l’intervention :

- Stratégie no4 : Permettre à l’interprète de se présenter et de décrire brièvement sa façon de travailler, au début de l’entretien.

- Stratégie no5 : Encadrer le type d’échanges entre l’interprète et le patient.

Deux concepts ont été introduits par Penn et Watermayer (2012) pour décrire les interactions entre l’interprète et l’usager : le small talk et le big talk. Le small talk inclut les salutations, les échanges autour de sujets anodins ou l’objet de la rencontre. Le big talk porte sur des sujets jugés plus difficiles à aborder par le patient ou par le professionnel (aspects culturels, historiques d’interventions, faible lien de confiance entre le patient et le professionnel). Cette interaction est facilitée par la proximité culturelle de l’usager avec l’interprète et favorise une meilleure satisfaction de l’usager, l’adhésion au traitement et des taux de suivis plus élevés (Penn et Watermayer, 2012). L’interprète doit informer le professionnel lorsque ce type d’échanges survient, demander son autorisation pour poursuivre et doit lui communiquer les informations recueillies. Le professionnel le permettra s’il identifie que l’interprète adopte un positionnement actif ou proactif (voir Stratégie no1)

- En reconnaissant les positionnements de l’interprète, le professionnel peut donc mieux encadrer les échanges entre l’interprète et le patient.

Après l’intervention :

- Stratégie no6 : Prévoir un petit moment avec l’interprète pour faire un bilan sur la rencontre (debriefing). Il est à noter que l’interprète ne peut pas donner son opinion ni son avis personnel, mais plutôt des informations d’ordre culturel.

- Stratégie no7 : Prendre note, dans le dossier de l’usager, de la langue et du nom de l’interprète pour assurer une continuité des soins, accroitre la collaboration interprofessionnelle et l’alliance avec l’usager. Dans un contexte de ressources budgétaires limitées, le recours à l’interprète professionnel serait surtout pour les situations recommandées dans le Tableau 1.

Formation pour travailler avec un interprète

La formation, intitulée Travailler avec un interprète des services publics : les bonnes pratiques, présente les principaux protocoles à suivre pour assurer une bonne collaboration interprofessionnelle. Elle est disponible à tous les professionnels du RSSS sur la plateforme de l’environnement numérique d’apprentissage (ENA). D’une durée de 3 heures, cette formation est composée de quatre modules et d’une évaluation finale et peut être suivie de façon asynchrone. Une attestation de participation est remise à la fin.

La Banque d’interprètes du RSSS: un service clé pour les professionnels de la santé

Présentation de la BI du RSSS

Le MSSS a mandaté le CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, par le biais de la Banque interrégionale d’interprètes (BII) créée en 1993, en collaboration avec le CIUSSS de la Capitale-Nationale, par le biais de la Banque d’interprètes de la Capitale-Nationale (BICN) créée en 2015, pour la mise en place d’une desserte de services en interprétariat optimale dans toutes les régions du Québec. Ainsi, en novembre 2024, la BI du RSSS a été mise en place par la fusion des deux banques d’interprètes, BII et BICN.

- La mission de la BI du RSSS est de favoriser l’accès aux services de santé et aux services sociaux aux personnes issues des diverses communautés culturelles qui ne maitrisent pas suffisamment le français pour comprendre les professionnels de la santé et être compris de ces derniers.

- Ses objectifs étant d’améliorer l’efficience des services en facilitant la communication entre le professionnel et le client, sur les plans verbal et culturel, et d’offrir une interprétation fidèle, neutre et confidentielle tout en respectant les valeurs des personnes concernées.

- Sa force est de favoriser, autant que possible, la modalité de service la plus appropriée aux besoins cliniques.

La BI du RSSS dessert 34 établissements de santé situés dans les 18 régions sociosanitaires du Québec. Les services d’interprétariat et de traduction sont disponibles dans plus de 90 langues et comptent plus de 400 interprètes formés et ayant une bonne connaissance de l’interprétariat en contexte de soins et services sociaux. La liste des langues desservies est disponible sur la page web de la BI du RSSS (BI du RSSS, 2024).

Modalités d’accès et types de services offerts

- Le service est disponible en personne et à distance (par téléphone ou par vidéoconférence).

- Le service est disponible pour les besoins urgents de moins de 48h ou en dehors des heures d’ouverture de bureau.

- Pour faire une demande de service, il suffit d’avoir un compte demandeur à la BI du RSSS.

- La page web de la BI du RSSS (BI du RSSS, 2004) présente toutes les modalités d’accès ainsi que des ressources pratiques, des outils, des capsules de formation et une section Foire aux Questions.

Portrait des services rendus

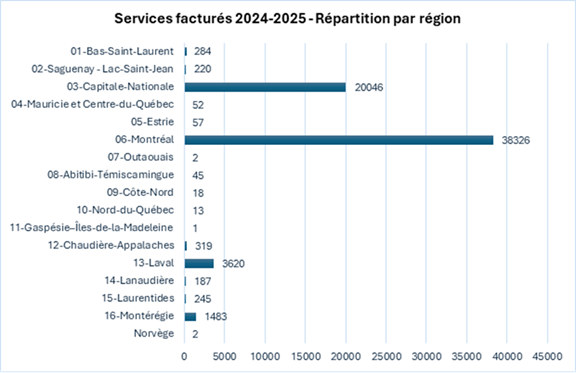

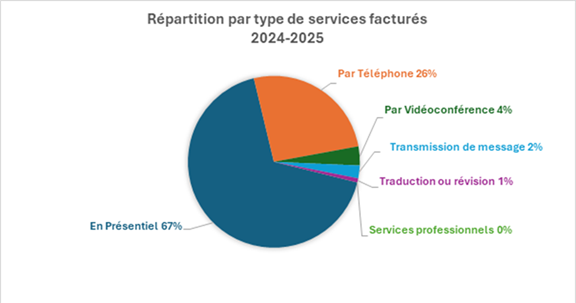

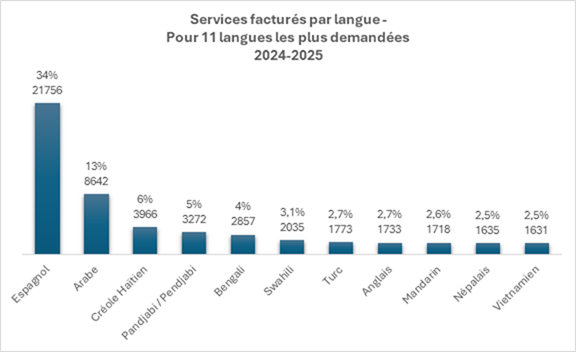

Cette section brosse à partir de graphiques, un portrait des services rendus, en mettant en lumière l’étendue de l’offre, les types et modalités de services, les langues, ainsi que les volumes à travers les différentes régions du Québec. Entre le 1er avril 2024 et le 31 mars 2025, le nombre total de services facturés est de 64969.

Figure 1 : Services facturés pour l’année financière 2024-2025 - Répartition par région

Figure 2 : Types de services offerts et facturés durant l’année financière 2024-2025

Figure 3 : Services facturés pour les 11 langues les plus demandées1

Conclusion

Une multitude d’études publiées dans la littérature scientifique ont mis en lumière les enjeux majeurs liés à l’accessibilité linguistique dans le contexte des services de santé. Les barrières linguistique et culturelle peuvent nuire à la qualité des soins, compromettre la sécurité des usagers et engendrer des coûts indirects aux institutions.

Dans ce contexte, le recours à des services d’interprétariat professionnel apparaît comme une solution recommandée pour assurer une communication efficace, propice à l’établissement du lien de confiance et du lien thérapeutique entre le professionnel et l’usager. Pour atteindre cet objectif, la collaboration entre le professionnel et l’interprète est essentielle. Cette collaboration doit s’appuyer sur les bonnes pratiques et une formation continue. Des travaux et outils récents sont présentés dans cet article.

La Banque d’interprètes du RSSS est une ressource essentielle, qui offre un service linguistique assuré par des interprètes formés dans le domaine de la santé, contribuant ainsi à favoriser des soins de qualité, plus inclusifs et sécuritaires. Des outils de traduction simultanée existent et sont parfois utilisés lorsque le service d’un interprète n’est pas disponible. Il faut cependant savoir que leur efficacité et leur conformité aux normes de sécurité et de qualité imposées par le RSSS ne sont pas encore démontrées. Des travaux sont actuellement menés pour identifier une solution technologique sécuritaire qui répondra à l’ensemble de la province. Nous suivrons les annonces de Santé Québec et du MSSS à cet effet.

Références

BI du RSSS (2024). La Banque d’interprètes du réseau de la santé et services sociaux. https://ccsmtlpro.ca/documentation-par-sujet/banque-interpretes

Briand-Lamarche, M. et Guériton, M. (2017). L’interprétariat en tant que mode d’intervention en santé et en services sociaux. Montréal. Unité d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé et en services sociaux, CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, mars 2017. https://sherpa-recherche.com/wp-content/uploads/Rapport_ETMI-Interpretariat_1er-juin-2017_2.pdf

IRCC (2025). Demandes d’asile selon la province/le territoire où la demande a été reçue, l’âge et l’année à laquelle la demande a été reçue. Février 2025. https://www.cic.gc.ca/opendata-donneesouvertes/data/EN_ODP-Asylum-PT_Age.xlsx

Leanza, Y. (2005). Roles of community interpreters in pediatrics as seen by interpreters, physicians and researchers. Interpreting, 7(2), 167-192. https://doi.org/10.1075/intp.7.2.03lea

MIFI (2024). Portraits annuels des admissions temporaires au Québec - flux et stock au 31 décembre. Juillet 2024. Portraits annuels des admissions temporaires au Québec - flux et stock au 31 décembre - Jeu de données - Données Québec .

MSSS (2024). Directive précisant la nature des situations dans lesquelles le réseau de la santé et des services sociaux entend utiliser une autre langue que le français dans les cas où le permettent les dispositions de la Charte de la langue française - Volet Soins et services de santé. 23 septembre 2024, Publication no : 24-406-01W.

MSSS (2018). Orientations ministérielles concernant la pratique de l’interprétariat dans les services de santé et les services sociaux au Québec. 31 octobre 2018, No. 18-406-03W, ISBN 978-2-550-82218-9 (version PDF)

René de Cotret, F., Beaudouin-Julien, A.-A. et Leanza, Y. (2020 a). Implementing and managing remote public service interpreting in response to COVID-19 and other challenges of globalization. Meta, 65(3),618-642. https://www.erudit.org/en/journals/meta/2020-v65-n3-meta06049/1077406ar/

René de Cotret, F., Burdeus-Domingo, N. et Leanza, Y. (2020 b). Sept stratégies pour collaborer avec l’interprète de service public. Santé mentale au Québec,45(2), 39-60. https://www.erudit.org/fr/revues/smq/2020-v45-n2-smq05840/1075387ar/

René de Cotret, F., Brisset, C. et Leanza, Y. (2021). A typology of healthcare interpreter positionings- When “neutral” means “proactive”. Interpreting, 23(1),103 – 126. https://doi.org/10.1075/intp.00052.cot

Penn, C. et Watermayer, J. (2012). When asides become central : Small talk and big talk in interpreted health interactions. Patient Education and Counseling, 88(3), 391-398. https://doi.org/10.1016/j.pec.2012.06.016

Auteures

Lamia Belfares, Phd, Génie des procédés, Agente de planification de programmation et de recherche, CIUSSS de la Capitale-Nationale

Stéphanie Fiset, B. SC. inf, MBA, Adjointe à la direction, CIUSS de la Capitale-Nationale

Jean-Baptiste Larissa, MSc. psychologie, Cheffe de secteur, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal

Christine Delage, B. Sc. inf, Chargée de projet, CIUSSS de la Capitale-Nationale

Citation (APA)

Belfares, L., Fiset, S., Larissa, J.-B., & Delage, C. (2025). La Banque d’interprètes du réseau de la santé et des services sociaux et l’interprétariat linguistique et culturel en soins de santé : Enjeux, bonnes pratiques et ressources disponibles pour les intervenants du RSSS. Revue de l’infirmière praticienne spécialisée du Québec, 19(1), 23-30. Association des infirmières praticiennes spécialisées du Québec (AIPSQ).